Frontiere culturali da Alfonso VI di Castiglia a Federico II di Svevia e le eversioni del XIII secolo

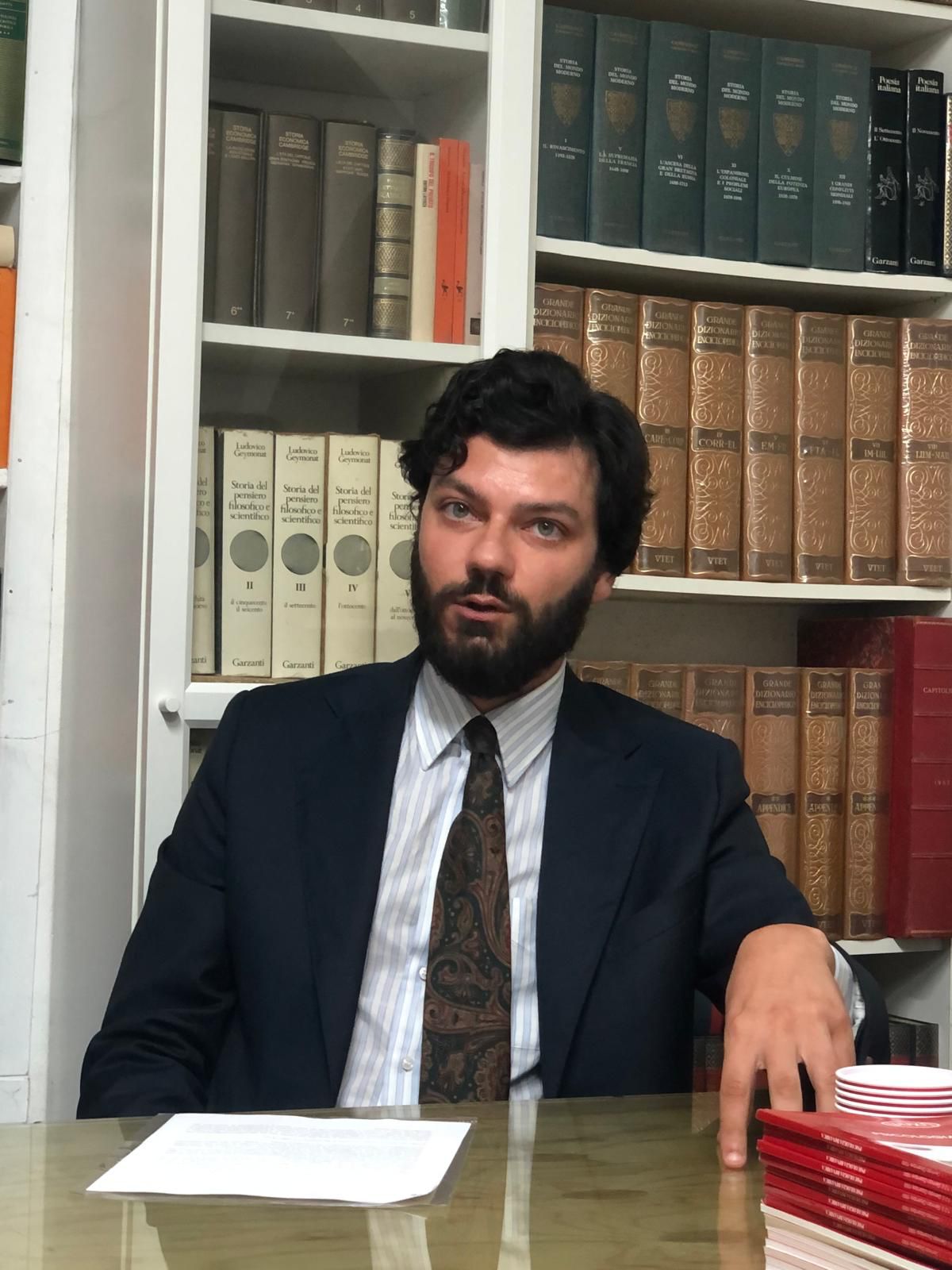

Intervista a Carlo Ruta

In occasione della recente uscita dell’ultimo libro del prof. Carlo Ruta, dedicato ai rapporti e alle relazioni tra popoli, culture, etnie e religioni differenti nel Mediterraneo del XIII secolo, abbiamo intervistato l’autore del volume per comprendere come, tra passato e presente si possano cercare dei modelli di cooperazione e confronto che possano essere da esempio in un’epoca in cui le polarizzazioni identitarie assumo sempre più le forme di una incomprensibile ostilità.

Quali aspetti della vita comunitaria di ebrei, cristiani e musulmani nella Sicilia medievale approfondisce il suo libro?

Il titolo del saggio è in realtà sintetico, perché esamino diversi modelli, da prospettive complesse che vedono la Sicilia entrare in campo nelle dinamiche interculturali un po’ dopo e un po’ alla volta. Il primo modello è quello del Sud peninsulare italiano, dalle aree campane a quelle calabre, allo snodo dell’XI secolo, quando si era sedimentata da tempo una situazione politico-militare e civile di forte saturazione, che faceva convivere a contatto di gomito ma in modo problematico popolazioni di varia provenienza etnica. Le componenti più importanti erano greche, longobarde e quelle latine, entro cui progredivano di molto in quel secolo le aree franco-normanne. Non erano indifferenti le presenze ebraiche, timorose per reazione ma aperte agli scambi, mentre discreta ma influente era la presenza musulmana, poiché in diverse aree costiere, tirrene e adriatiche, come Bari, Taranto, Reggio e lungo la Campania e il basso Lazio, erano andati formandosi insediamenti saraceni di provenienza per lo più nordafricana, prima aghlabide e poi fatimide, che sedimentavano costumi, linguaggi e saperi. Ne derivava di fatto un sistema plurale, aperto e transitivo, in cui la conflittualità spesso elevata riusciva a combinarsi con scambi economici e militari, contagi e relazioni.

Quali ne furono i risultati?

Uno degli effetti più importanti, il primo in Europa tra l’XI e il XII secolo, fu il progresso dei saperi e dell’istruzione medica, delle tecniche chirurgiche e della farmacopea, che da Salerno divennero un modello su scala continentale, con una forte impronta interculturale. E centrale fu in quel contesto l’apporto scientifico del maghrebino Costantino l’Africano, arabofono e cristiano che, nel triplice ruolo di studioso, commentatore e traduttore dall’arabo al latino, permise la circolazione in Europa della medicina di altre aree etniche, soprattutto arabofone, tra cui quella del cristiano d’Oriente Ḥunayn ibn Isḥāq e di quella del giudaico Isaac Israeli. Ancora in una chiave interculturale, un esito emblematico proveniva inoltre dagli slanci tecnologici e dallo spirito commerciale di Amalfi, città marinara di forte vocazione autonomistica che, tanto più dopo la conquista della propria indipendenza, interagì molto con le tradizioni tecnologiche arabe e uscì per tanti versi dagli schemi egemonici seccamente coloniali che ispiravano altre fiorenti città di mare d’Italia come Venezia, Genova e Pisa. Trovatasi poi assorbita dal Regnum normanno, la città campana avrebbe ridotto man mano la sua corsa, tanto più dopo il XIII secolo, ma lasciava eredità importanti, soprattutto sui terreni delle manualità, delle competenze nautiche e dell’esperienza interetnica.

In quegli sviluppi come si pose la resistenza materiale e culturale di Costantinopoli?

Ebbe in realtà un peso considerevole. Tra l’XI secolo e il successivo, Costantinopoli continuava ad occupare, malgrado alcune erosioni territoriali e i conflitti, un ruolo di primissimo piano nel Mediterraneo. Rimaneva un grande crocevia di traffici multietnici e uno dei maggiori centri di confluenza e irradiazione di beni materiali, tecnologie e, attraverso Antiochia, di prodotti intellettuali, soprattutto antichi e tardo-antichi. Con le proprie risorse monetarie, che reggevano sulla forza del solidus aureo, per volume di scambi insidiato solo dal dīnār abbaside e fatimide, l’impero di Bisanzio costituiva perciò una sponda di rilievo esistenziale per l’Europa che cominciava a uscire da lunghi periodi di stagnazione. Il contatto con i Romani d’Oriente, malgrado le tensioni correnti, era nodale per città d’Italia come Venezia, Genova e Pisa, che progredivano appunto con forti ambizioni e conquiste coloniali, oltre che per Marsiglia, che proprio allora superava secoli di decadenza. Quella sponda orientale era irrinunciabile inoltre per le maggiori città del Mezzogiorno d’Italia, come Amalfi appunto, Napoli, Salerno e Bari, che malgrado le rivolte e le punizioni che ne derivavano per loro in epoca normanna restavano attive, e come Gaeta che, occupata da Ruggero II nel 1140 e porta d’ingresso del Regnum degli Altavilla, riusciva a conservare, con privilegi su misura, ampi margini di autonomia commerciale.

Quale quadro generale emerge allora dalla sua ricerca e cosa accadeva intanto su altri piani?

L’orizzonte era senz’altro quello di un’Europa in fermento, che dalle sue prospettive di terra e di mare si muoveva in modi diversi, con forti motivazioni allo scontro ma anche, per necessità, alla ricerca di vie di confluenza e coesione. Come prima rilevato, la progressione interculturale, che era tecnologica e scientifica in prima istanza, non investiva infatti solo il Sud dell’Italia, trovando punti di coagulo in diversi paesi del «quadrante» mediterraneo. Dai dati contestuali, per quanto difficili da esplorare, emerge il formarsi una fenomenologia originale, una sorta di «frontiera» che presentava due livelli: una faglia di interessi egemonici che tendevano appunto a cozzare, più o meno rumorosamente, e un’area franca di relazioni che, a fronte degli squilibri sedimentatisi nel tempo, tendeva a bilanciare di fatto i progressi, notevolissimi, dell’ecumene islamico in diversi campi, economici, costruttivi e scientifici in particolare, attraverso confronti, contatti e assimilazioni. Nell’Europa mediterranea, erompeva infatti nel segno dell’interculturalità un’altra esperienza paradigmatica: quella iberica del XII secolo, in particolare nella Castiglia cristiana, dove aveva regnato per circa 37 anni, dal 1072 al 1109, Alfonso VI, che dopo l’assorbimento di Toledo nel 1085 si era proclamato sovrano delle «due religioni». Il fenomeno culturale più eruttivo arrivò qualche decennio dopo la scomparsa del regnante, con la formazione, proprio a Toledo, di centri di traduzione, soprattutto dall’arabo al latino, che, su impulso di prelati colti come Domingo Gundisalvo e Raimundo de Sauvedat e con il contributo di numerosi eruditi europei, tra cui il monaco Gerardo da Cremona, e presenze di altre aree etniche, riuscivano a ricomporre su basi più ampie l’Europa delle idee e delle conoscenze.

Ruggero II di Altavilla dava avvio intanto a proprie progettazioni culturali. Ravvisa un nesso con quanto ha esposto finora?

Certo. Anche l’isola di Sicilia, capoluogo ufficiale di un regno che si estendeva fino alla Campania, ossia ai confini dello Stato della Chiesa, entrava nel travaglio intellettuale del XII secolo, con l’approntamento di un ulteriore modello che, dopo un lungo periodo di separatezza, difficile da spiegare in poche parole, presentava aspetti originali e, nondimeno, risvolti sociali di segno contraddittorio. In sintesi estrema si può dire che l’isola durante le fasi aghlabide, fatimide e l’appendice kalbita era rimasta cristallizzata dal coesistere di due tradizionalismi rigidi: quello musulmano incentrato su scienze giuridiche e linguistiche coraniche, come quelle malikite, espressione di un Islam austero e tetragono, e il tradizionalismo delle minoranze basiliane presenti nella Sicilia emirale, «separate» da quelle peninsulari perché legate, a loro volta rigidamente, all’ortodossia greca. Le relazioni tra le due aree etniche, pur presenti nel quotidiano delle società urbane, sul terreno culturale erano quindi estremamente difficili. I monasteri che resistevano nell’isola, anche quando di spessa tradizione, come quello di S. Filippo di Agira, vivevano infatti una condizione di isolamento e di rarefazione. Dopo la conquista normanna, e in modo preponderante negli anni di Ruggero II, tutto però mutava perché l’isola entrava a pieno titolo, con una propria cifra e una propria comunicativa, nella «frontiera» interculturale prima delineata.

Qual è la cifra che fece l’originalità della «frontiera» siciliana nel secolo normanno?

I fatti che per originalità più appaiono rappresentativi di quella esperienza sono essenzialmente due. In campo scientifico fu nodale il progetto dirigistico-culturale di Ruggero II che, per scopi egemonici, culminò con la geografia e la mappatura della Terra ad opera di al-Idrīsī, che avrebbe fatto testo per secoli proprio nell’Europa latina. Fu notevole poi l’impiego che i re normanni fecero delle arti urbanistico-costruttive, architettoniche, plastiche, decorative e pittoriche per la celebrazione del Regnum nell’orizzonte dei grandi sistemi europei e mediterranei: ancora con forti connessioni ed effetti interculturali. Rimarchevoli furono ancora, negli anni di Guglielmo I, le opere di commento e traduzione di Enrico Aristippo e di altri intellettuali di corte, che se da un lato rimarcano una assonanza culturale con quanto si propagava dalla Castiglia di quegli anni, dall’altro, con le loro traduzioni dal greco al latino, sottolineano il profilo autonomo di quella esperienza. Nel contesto della frontiera europeo-mediterranea la tela della Sicilia aperta fu tuttavia la prima a smagliarsi, per varie ragioni, non esclusi il regime legale delle ineguaglianze e le ambiguità di un certo clero cortigiano. Ma quel che fece di più la differenza fu l’entrata in campo, irruenta, di una immigrazione dall’Italia settentrionale di provenienza franco-longobarda che, rinserrata nelle proprie tradizioni di terra, chiuse e radicalmente identitarie, ruppe gli equilibri sottili su cui reggeva il modello degli Altavilla. La storia inscenava veri e propri rovesciamenti di prospettiva che avrebbero portato, circa un secolo dopo la fondazione del regno, alla sparizione materiale dell’Islam siciliano.

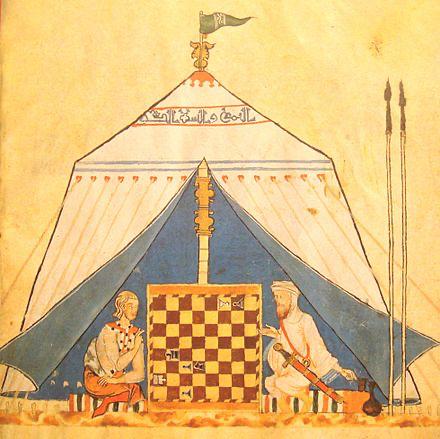

Cosa ha permesso la convivenza di uomini e donne di fede diversa sotto il regno degli Altavilla?

Prima che intervenissero i fenomeni di separazione e di esclusione, culminati con l’attacco fisico, erano intanto le necessità di vita. Appare emblematico quanto si legge nella Rahlat al-Kinānī del viaggiatore andaluso Ibn Giubayr sulle atmosfere al palazzo reale di Palermo durante il terremoto del 1169, quando Guglielmo avrebbe esortato i paggi musulmani di corte ad invocare liberamente il Dio che nella loro intimità adoravano. Naturalmente, erano tante le ragioni che consentivano la comunicazione interetnica, legate all’organizzazione del lavoro nelle attività agrarie, nelle manifatture e nei mercati, ma erano tanti anche gli impedimenti, messi in opera appunto da élites politico-religiose che tramavano contro gli Altavilla e, più ancora, da feudatari in grado di mobilitare, anche militarmente, folte compagini etniche del regno.

Alla luce degli scenari tracciati, ritiene che si possa parlare di un XII secolo «rivoluzionario»?

Non proprio. Le rappresentazioni in questo senso, che fanno capo maggiormente agli studi primo-novecenteschi dello statunitense Charles Haskins, sono utili a prescindere perché hanno corroborato il dibattito sull’età di mezzo europea e soprattutto sul XII secolo, mettendo in chiaro aspetti in ombra e rimozioni. Alla luce di tutto non è facile identificare però, in quella fase, grandi rivolgimenti paradigmatici in campo scientifico e tecnologico, né mutamenti nodali di tipo antropologico e culturale, cioè nei modi umani di percepire, rappresentare e trasformare il mondo. Furono gettate bensì le fondamenta perché eventi di simile spessore potessero avvenire, in modo dirompente, già a partire dal secolo successivo. Il XII secolo può essere rappresentato allora come un fecondo viaggio esplorativo, con pensatori che, come Averroè e Maimonide, recuperavano prima dei latini il razionalismo aristotelico, e logici come Anselmo d’Aosta e Pietro Abelardo che prefiguravano, anch’essi, scenari e mete possibili.

Perché secondo lei il XIII secolo fu in Europa differente e paradigmatico?

I motivi sono davvero tanti, da numerosi punti di vista. Ma con riferimento ai contesti intellettuali, conoscitivi e formativi che ho privilegiato in questo esame storico, il XIII secolo segnava il compimento di tre grandi rivoluzioni lente, partite da molto lontano, tra di loro connesse e con forti venature interculturali. Quelle sovversioni dovevano tantissimo al lavorio della «frontiera» mediterranea che si era animata lungo il secolo precedente ma erompevano, in modo complesso, oltre quella fascia di demarcazione e relazione. Si tratta di tre movimenti paralleli e infine convergenti che, sollecitati da secoli di confronto con l’Islam, con Costantinopoli e con i saperi classici, si dipanavano dalle viscere dell’Europa latina.

Quali erano?

Il primo, strettamente intellettuale, era legato alle articolazioni del pensiero dialettico e scolastico, che faceva i conti di fatto con il razionalismo arabo-andaluso di matrice aristotelica e con il lavorio logico dei secoli precedenti, per arrivare ad uno snodo decisivo con Duns Scoto, il Doctor subtilis della Chiesa, mentre Leonardo Fibonacci, interagendo ancora con i saperi arabi, innovava la conoscenza dei numeri. Il secondo movimento, di livello organizzativo, era quello che dall’istruzione delle cattedrali proprio in quel secolo portava alla diffusione degli Studia generalia in Europa. Il terzo, in connessione forte con gli altri due, era il travaglio che ancora in quel secolo, entro cui si formò Dante Alighieri e operarono Federico II e Alfonso X di Castiglia, apriva in diverse aree continentali, dall’Italia alla Francia, dalla Castiglia al Portogallo, l’intervento colto sugli idiomi popolari per la costruzione di lingue letterarie più vicine ai bisogni comunicativi del tempo. Solo allora si apriva quindi una fase di mutamenti paradigmatici, che interagiva di fatto con la «frontiera» ispanico-castigliana, con gli slanci artistici franco-provenzali e con i travagli linguistici e poetici che in Italia progredivano man mano dal Regnum svevo federiciano alla Toscana dello Stilnovo.

Un’ultima domanda: cosa apportò Federico II a quel triplice movimento, rivoluzionario, che lei ha sottolineato?

L’imperatore svevo era tante cose insieme, incarnando le contraddizioni e le tensioni del suo secolo fino al paradosso. Quel che più ne fa la diversità nel novero nelle condotte regie e imperiali di quel tempo è comunque la sua determinazione a violare regole, a scardinare sistemi consolidati, a rompere frontiere di separazione, come dimostra tra l’altro l’esito della «crociata» che avrebbe dovuto combattere intorno al 1229 contro il sultano d’Egitto e di Siria Al-Malik al-Kāmil. Tutto si risolse in realtà, prima ancora che cominciasse il conflitto, in una pace che fece infuriare il pontefice Gregorio IX, malgrado si basasse su un accordo decennale che prevedeva tra l’altro la smilitarizzazione e l’agibilità di Gerusalemme per tutte le religioni. Nel confluire di quelle rivoluzioni lente, che in quel secolo producevano appunto una riorganizzazione radicale degli studi superiori, transitata infine a piè pari nella modernità, un riordino essenziale dei saperi, che avrebbe fornito appigli e motivi per svolte metodologiche ancora lontane, e la formazione consapevole di lingue che si sarebbero riversate anch’esse nei tragitti della modernità, Federico non si trovò disorientato, agendo quando poté addirittura d’anticipo. Ed è quel che avvenne, in modo particolare, sul terreno linguistico-letterario, prima ancora che si accendesse lo Stilnovo toscano di Cavalcanti e Guinizzelli, con la formazione di un movimento che, con punti di riferimento nell’intera penisola, interagiva con l’Europa del tempo e con i bisogni culturali e comunicativi emergenti. Era una intellettualità letteraria polimorfa, fatta di funzionari di corte, militari, giuristi, notari, eruditi e pensatori in grado fare i conti con le «frontiere» culturali che percorrevano l’epoca. In definitiva, al di là delle problematicità di un regnante che, confidando fino in fondo nel proprio primato, concepì un esercizio anche radicale della propria potestas imperiale e, con uno sguardo all’oggi, al di là delle storiografie riducenti e delle inclinazioni libellistiche che in alcune aree europee ancora insistono, non si può non prendere atto del peso che il dirigismo culturale federiciano ebbe sugli smottamenti paradigmatici del XIII secolo.

Carlo Ruta, storico, ha indirizzato il proprio impegno di ricerca sui mondi liquidi, la storia delle culture materiali, le mobilità umane, le progressioni tecnico-scientifiche e le dinamiche complesse che corrono in sede storica tra risorse e bisogni, materiali e culturali. È fondatore e direttore scientifico del Laboratorio degli Annali di storia. È autore di diverse centinaia di saggi storiografici. Tiene lezioni e seminari didattici all’Università degli Studi di Genova, all’Università di Siena e all’Università Benincasa di Napoli. Quale direttore scientifico del Laboratorio degli Annali di storia collabora con atenei e centri di ricerca esteri. Collabora con il Laboratorio di Storia marittima e Navale dell’Università di Genova. Ha tenuto lezioni all’Università degli Studi di Milano (Scuola di Specializzazione in Archeologia) e in altri atenei italiani, tra cui l’Università degli Studi di Catania. Si è laureato in Filosofia all’Università di Messina e in Teorie della conoscenza, della morale e della comunicazione all’Università di Urbino.